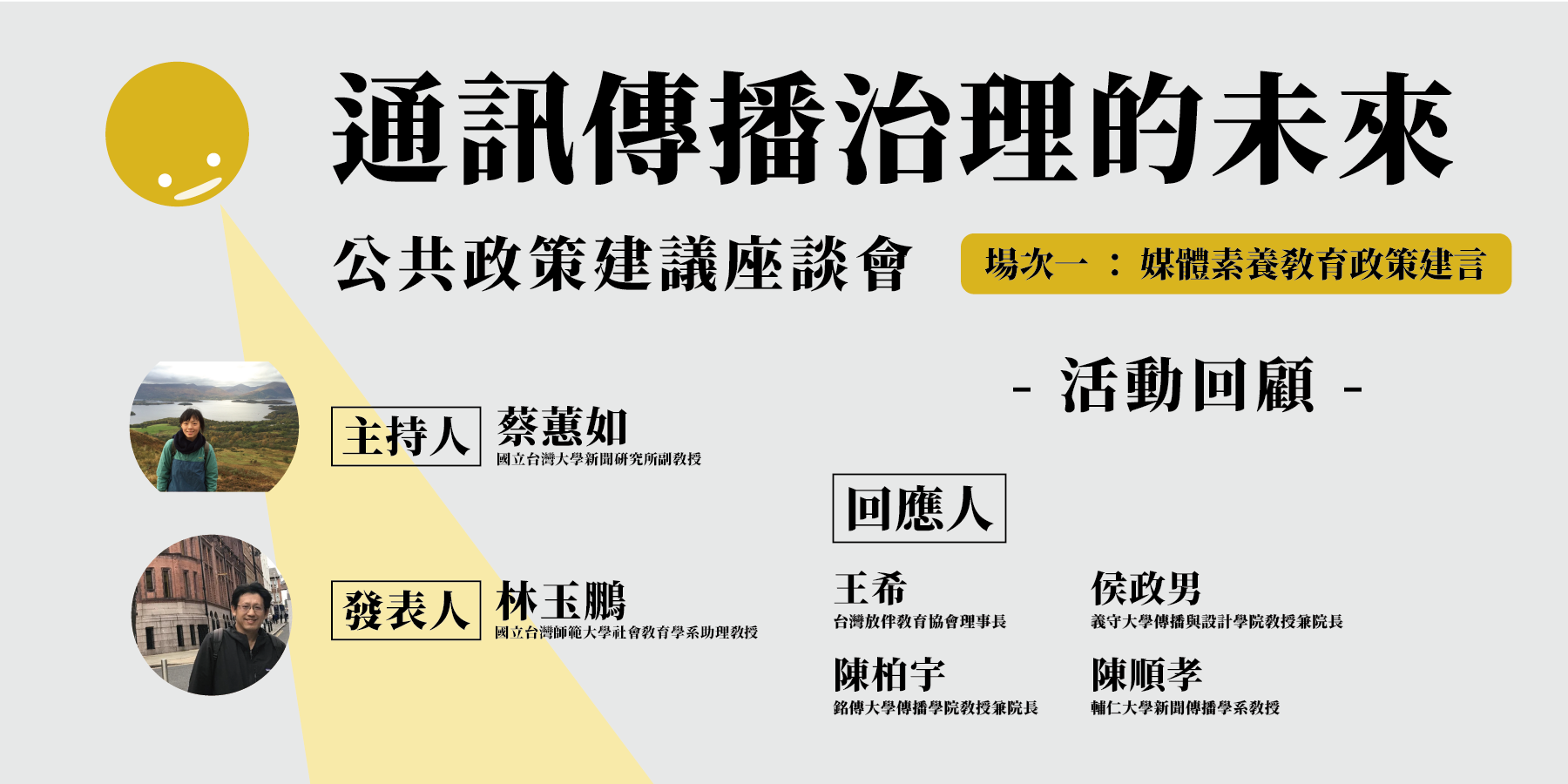

▲政策座談會場次一大合照

林玉鵬助理教授的政策建議主張媒體素養教育應該要在政策結構上讓老師、學生以及一般民眾認可是一個真正的專業,而非只是附加的領域,這將有助於整體政策的推動。民間可以考慮發起民間版的媒體素養教育白皮書,甚至是推動媒體素養教育專法的立法。經過研究,他發現目前媒體素養教育的推動有以下三個現象:

一、公私協力中的公部門角色問題

教育部2023年公布的《數位時代媒體素養教育白皮書》雖然揭示了公私協力的行動策略,但實際運行上公部門的角色心態更偏向「撥款單位」,導致執行過程中與實施單位的溝通存在落差。侷限於政策執行的技術性成果,缺乏更深層次的討論空間,也可能使原本具有前瞻性的政策方向最終淪為 KPI(關鍵績效指標)導向,削弱其實質影響力。

其次,各部會的權責不同,眾多媒體素養相關的推廣計畫彼此之間也缺乏關聯性,使知識無法有效利用,加上媒體現象更替快速,公部門的計畫時常無法有效因應新現象。對此,推動媒體素養教育的方法應更多元化,適應現代受眾對媒體的新理解,或許媒體素養教育政策需更高層級的專責單位,以有效整合跨部門資源。

二、師資培育與教學現場問題

108課綱中「科技、資訊與媒體素養」的定位不明確,導致公民老師與資訊科技老師互推責任,課綱規劃九大核心能力應融入各科教學課程中,但實際上現場老師不知道該怎麼做。目前主要透過種子師資工作坊方式培養,但比例相對較少,部分老師認為媒體素養是課程外的額外負擔,因為自認「不懂媒體」而抗拒教媒體素養,也有老師認為自己已有足夠的教學能力,質疑與專業機構共備的必要性。

三、與資源配置過度集中在事實查核

研究發現,近年來媒體素養資源大量投入假訊息防制與事實查核,可能排擠其他媒體素養面向(如產權、性別再現與意識形態等),新版白皮書雖然指認了正確使短影音、理解資安問題等其他重大議題,但實際教學上偏重事實查核等資訊判讀技巧。另外,即便是事實查核,應用於教育現場時,也需考量不同族群(如青少年)的特殊脈絡與需求。理想上,事實查核的技術教學應結合更大的脈絡思考,例如連結數位公民素養,並且結合資安、AI等議題。

媒體素養八問!民間可提政策主張,甚至倡議定立媒體素養專法

在林玉鵬助理教授發表過後,輔仁大學新聞傳播學系陳順孝教授首先提出了「媒體素養八問」來回應與補充林玉鵬助理教授的發表內容。針對「師資培育與教學現場問題」,陳順孝補充國際上多使用「媒體資訊素養」(UNESCO),而非台灣的「科技、資訊與媒體素養」,但是108課綱中「科技、資訊與媒體素養」定位不明,造成了現場教學的困擾,甚至108課綱後,刪除了99課綱中的「媒體識讀」課程,讓原本針對全國教師的培訓大幅減少。針對公部門的角色問題,媒體素養需要跨部會組織,雖然媒體素養教育推動會成員多元,但缺乏專責辦公室,沒有一個團隊在組織內主責力推,目前媒體素養被劃歸到科技領域輔導團推動,但科技教師對媒體素養缺乏專業了解。針對資源分配的問題,陳順孝評論「假訊息的重視還不夠,那其他當然更不夠。」,況且我們正面對時代變遷,2022年草擬新版白皮書時ChatGPT剛問世,現在亟需將生成式AI相關內容納入,白皮書應約每5年更新一次。在這些經驗與思考之上,陳順孝也同意建議民間團體提出自己的政策主張,影響下一代課綱發展,甚至推動制定媒體素養法,也持續更新持續更新媒體素養教育內容和方法。

在實況中讓師生「有感」的數位公民素養推廣

第二位回應人是台灣放伴教育協會王希理事長,該協會近年推廣媒體素養教育不遺餘力,近期剛出版名為「數位公民素養」的新書。王希解釋最重要的是要讓學生「有感」,過去教學現場對媒體素養有錯誤的認識,因為學生說「我又不看新聞」,反而學生使用手機的時間高得嚇人。放伴面對實況,採行的策略即是擴大媒體素養的架構與範疇,到「數位公民」的層次。短期的目標是透過扎實的研究推展政策論述,中期的目標是提供實用的教學方法與框架,例如生活情境實際會遇到的隱私權問題等,即是擴展媒體素養的範圍至數位公民的層次。長期的目標是希望建立跨校、跨領域、跨師生、跨家長的教育社群。

性別平等教育可以推動立法,媒體素養也可以推動立法!

第三位回應人是義守大學傳播與設計學院侯政男院長,他以傳播學的學理「第三人效果」描述媒體素養推動的實況,人們總認為自己不會受騙,只有別人才會上當,所以人們總是等到問題發生在自己身上之後,才會真正重視媒體素養問題。從推動性別平等教育的案例看來,台灣也是在發生葉永誌事件後促成性別平等立法,侯政男進一步肯認媒體素養立法推動的必要性:「性別平等都可以立法,那為什麼媒體素養不能夠立法?」媒體素養應納入正式課程,成為正式課程的一部分,並且發展永續模式,建立跨界合作的永續教育模式,呼應林玉鵬助理教授的研究,呼籲建立跨部會合作機制、官方認證中心,並透過多方協作推動全民媒體素養教育。

公私協力,發展媒體素養的永續性支持架構

第四位回應人是高教媒體素養課程發展計畫的北區主持人,銘傳大學傳播學院陳柏宇院長。在該項計畫中,主要任務是培養大專院校學生媒體素養基本養成與獨立判斷能力,有三大執行策略:一、研發單元參考教材、二、辦理推廣活動;三、培訓種子教師與協助宣傳。經過調查,發現曾修過媒體素養相關課程的學生,在多數能力面向表現明顯優於僅有片段學習的學生。從高教發展課程的經驗看來,媒體素養應在高等教育的課程藍圖中近一步制度化,可能的方向包括一、透過USR(大學社會責任)計畫融入大學的各項計畫,二、以研究為基礎,持續優化資源,滾動式調整發展方向;三、強化公私部門合作,整合各方資源推動媒體素養教育。媒體素養教育要真正落實,需要將其融入學校課程資源系統,才能產生持續性影響。

現場提問與交流

回應人第一輪回應過後,進行現場提問。首先有與會者提問「政策與實際教學如何緊密連結,形成支持性架構?」陳順孝教授指出,目前公部門沒有一位專責負責媒體素養推動的人員,民間需要能劇力量,提出一套有系統性的論述,才能有效的與公部門溝通。王希理事長回應,最重要的仍是「有感」,要讓學生感受到這些議題與他們的生活息息相關,所以他對由上而下的推動行動存疑,最終仍是要透過由下而上的推動才能實際發生改變。針對不配合的教師,也應該建立一套淘汰退場機制。

第二個問題是關於「成人的媒體素養教育教育現況。」林玉鵬助理教授指出社區大學和義務教育相比,又更需要民間的支持力量,如果資源沒有持續挹注,社區大學的相關課程很容易就會中斷。王希理事長則回應,大多數公民從未接受過媒體素養教育,這是台灣媒體品質問題的原因之一,成人教育同樣需要讓學習者感受到媒體素養與自身的相關性。

第三個問題是關於「資訊素養如何與傳統媒體素養教育結合?新聞傳播系學生和媒體工作者是否也需要媒體素養教育?」林玉鵬助理教授肯認媒體工作者需要媒體素養教育,媒體工作者甚至是推動媒體素養教育的關鍵要素之一。陳順孝教授則指認出記者與編輯的特殊處境,媒體工作者往往活在與一般大眾不同的生活圈中,對閱聽人需求的理解有落差,所以更需要媒體素養教育。陳柏宇院長則認為,媒體工作者應有善用AI工具的能力,例如生成式AI的內容與事實查核,這個是勢不可擋的趨勢。侯政男院長,則從性別平等教育法的案例說明法律能改變社會行為,再一次肯認媒體素養推動立法的必要性。