台灣媒體觀察教育基金會(媒觀)於2025年2月22日,舉辦「通訊傳播治理的未來:公共政策建議座談會」,會中邀請學者、產業界人士、教育工作者及前NCC委員,針對「媒體素養教育」、「NCC組織權能」和「電視新聞頻道監理」三個主題進行建言。本篇活動回顧將回顧第三個場次關於「電視新聞頻道監理」的精彩內容。這個場次係由國立台灣大學新聞研究所林麗雲教授發表政策建言,由中國文化大學資訊傳播學系柯舜智副教授、TVBS新聞部詹怡宜副總經理、世新大學新聞學系鍾起惠教授,以及國立台灣師範大學大眾傳播研究所陳炳宏特聘教授進行回覆。

▲政策座談會場次三大合照

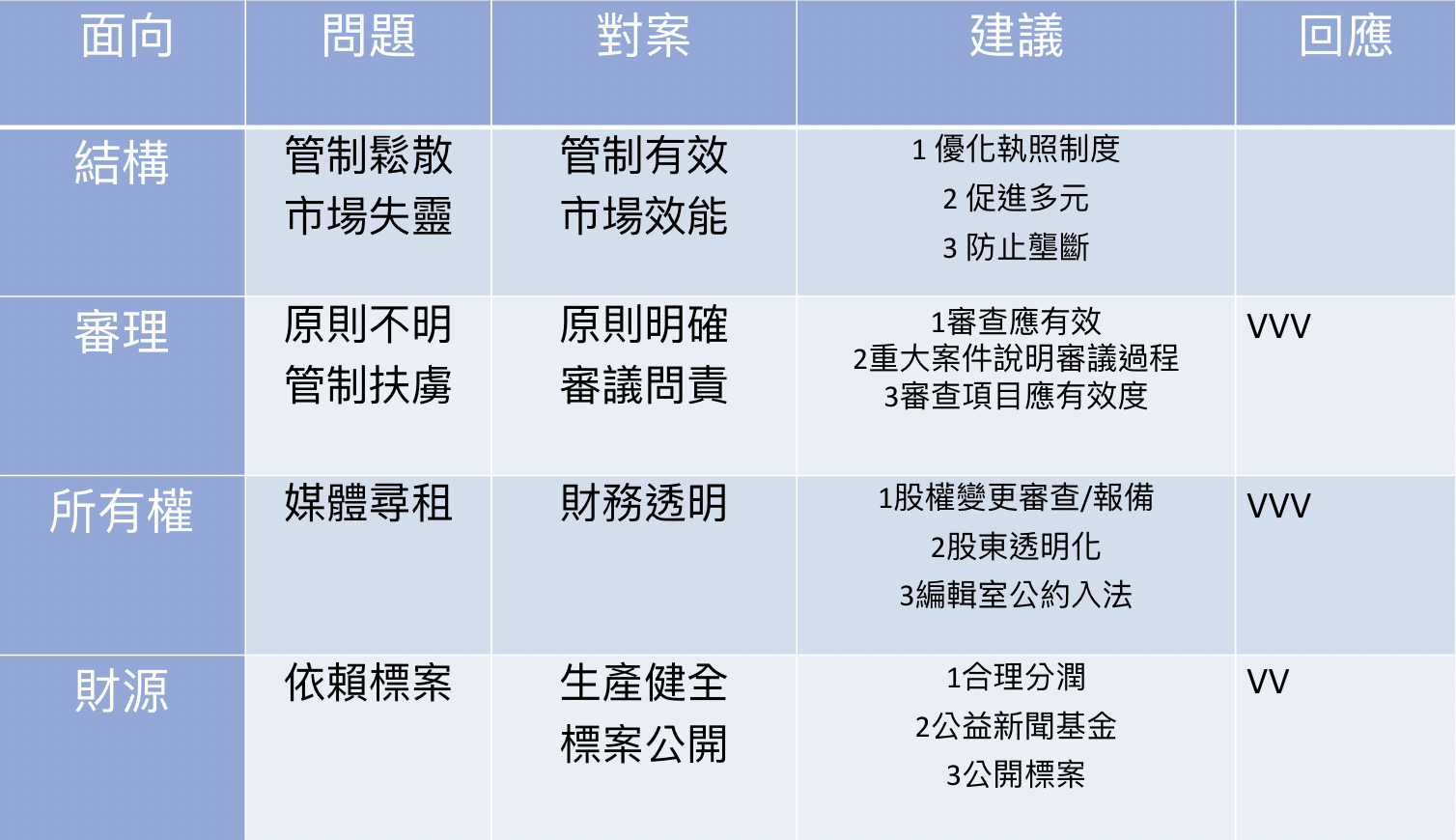

台灣電視新聞長期處在「高使用率但低信任度」的矛盾窘境,林麗雲教授從結構、審理、所有權以及財務等四個面向,解析問題的成因,並且提出政策建議,隨後四位回應人針對政策建議提出進一步的延伸與討論。

一、市場最適規模難定義,行為管制效果有限,結構管制窒礙難行

在結構面,1990年代媒體市場開放民營後,《衛廣法》並無擘畫管制藍圖,導致頻道數量過多,也沒有規劃公共、兒少、地方等多種類型的頻道,以致內容同質性高,媒體公司以低成本製作內容,且不斷重播。過去幾年主管機關以瑣碎的行為管制,並未能夠解決結構問題。林麗雲認為,應維持/優化執照制度,持續促進內容多元,鼓勵頻道集團發展特色,並且防止水平以及純垂直的壟斷,應制訂相關法律。

對此,陳炳宏教授支持水平以及垂直的結構管制,但如何正確界定「新聞頻道」以及透過管制手段確保「多元性」,都是複雜難解的問題。柯舜智副教授也認為,討論台灣電視新聞頻道的市場結構時,首先需要明確界定「電視新聞頻道市場」,若市場定義錯誤,將導致後續的分析與結論完全偏離現實,進而影響對市場最適規模的評估以及反壟斷等問題的處理。鍾起惠教授則認為討論「最適規模」並不現實,因為現有的結構已經形成,無法再進行有效的管控,主管機關應針對現實情況進行管制,但過取的手段偏向「棒子」而非「胡蘿蔔」,應透過獎勵機制引導市場競爭,且要留意監督監管機關。

二、主管機關的審理應公開問責、與時俱進

針對審理面,目前的主要問題是審理原則不明,增加管制扶虜風險,NCC應建立公開透明的審查,取信於社會大眾,針對重大案件,應公開部分申設資料並設立公開諮詢機制,NCC也要積極對外說明審議過程和理由,審查項目的部分,應將市場多元的影響納入審查指標,促進市場多元健全。具體而言,審查作為應該要與時俱進,避免淪為表面文章,相同新聞在不同平台播出,應拉齊管制。

這個部分,詹怡宜副總經理分享新聞台應該能夠了解自己被裁罰的具體理由,但是往往無法清楚知曉何種行為會被處罰,她認為應該建立一個更為透明的審查機制,讓媒體能夠清楚理解被處罰的根據,並進行相應的自我調整。另外隨著網路的普及,許多資訊早已在網絡上流通,但新聞台仍然受到許多限制。目前極端言論、假新聞、以及認知作戰等問題逐漸浮現,監理方式也應該與時俱進,根據新的問題進行調整。

柯舜智副教授則具體建議,應提高審照換照費用,公開透明也應該有具體範圍。目前台灣申設新聞頻道的成本過低,僅需5萬元就可提交申請,若申請被駁回也可以再次提交申請。相較之下,國外新聞頻道的申請費用通常達到100萬台幣以上,這樣的差距使得台灣的市場進入門檻過低,未能有效篩選出具備實力的競爭者。

陳炳宏也同意建立申設審查制度,但他也強調,制定具體的標準非常困難,審查標準應該涵蓋勞動權益、員工福利、促進產業結構多元化、經營績效以及觀眾滿意度等方面,這些因素應該如何加權,如何定義媒體的申設標準,仍是一大挑戰。鍾起惠教授則提醒,NCC委員的適格性確實決定了機構的獨立性和公正性,但在實際操作中,主委的領導能力比專業能力更為重要,主委需要具備足夠的說服力,能夠有效地引導委員進行集體決策,並達成共識。

三、維護新聞專業自主,藉由股權透明避免媒體尋租

目前有企業大亨透過股權收購控制媒體,但是現行的《衛廣法》並沒有規定新聞台的股權揭露義務,主管機關也沒有辦法審查新聞台的股權交易,相較之下,歐盟《媒體自由法》已經規定一定比例股份的透明化義務。此外,編輯室公約也未入法,無法確保新聞台的管理階層直接或間接影響新聞內容。應該要讓主管機關能夠審查股權變更,或是至少股權變更時要報備主管機關,也要追蹤編輯室公約的實效。

柯舜智副教授分享由於台灣的電視新聞頻道大多數都是家族頻道或集團頻道,她建議應該將新聞台的財務狀況從集團獨立出來,並且確保公開透明。陳炳宏同意要求所有新聞頻道每季或每半年公布財報,包括股權轉移等資訊,並強調這一措施的必要性。他指出新聞台的經營與營收往往難以從集團內分離出來,因為頻道的廣告收入和業務活動通常是集團整體運作。另外,也不能無視黨政軍退出媒體的規定,應該強制公開黨政軍的媒體股權,並限制其持股比例。

詹怡宜副總經理則是回饋,編輯室公約納入法律可能會導致記者把「是否違法」當成為報導的唯一考量,也可能會過於注重合規性而忽略新聞的深度和多樣性,讓新聞失去應有的公正性與自由度。

四、政府透過標案控制媒體,社會應正視新聞台財源問題

台灣的新聞市場由於業者過多,導致獲益分散,部分媒體公司依賴政府標案,導致媒體的第四權角色扭曲。從統計資料來看,政府標案集中於特定媒體,更是加強政媒聯盟關係,政府標案資料應公開透明,讓社會問責。此外,目前相關法規也並未支持新聞業,應立法保障新聞業者與跨國數位平台合理分潤,社會討論已久的「公益新聞基金」也應持續檢討,讓新聞從業人員獲得支持,而非支持媒體集團。

對此,陳炳宏教授強調,接政府標案本身並不是問題,問題在於「為什麼」某些媒體能夠持續獲得標案,政府當然有權做廣告,但不應該要求新聞台配合,而媒體在獲得政府標案時,經常面臨來自業務部門的壓力,可能會影響其報導的公正性。至於與數位平台議價的問題,他認為政府應儘速建立一個跨國媒體平台的議價機制,並且進一步討論是否應成立專門基金,或是使用其他方式進行分潤。

針對媒體承接政府標案,鍾起惠主張,應該對政策宣傳費進行限制,規定單一媒體所獲得的政府宣傳經費不得超過5%。根據立法委員的統計,2021年台灣的文宣經費中,僅四家媒體就佔據了三分之二的份額,其中包括民視、三立、飛豬影視和吳念真的公司。她認為現有的政媒關係過於密切,政府宣傳費用過高,容易造成媒體的依賴性,並可能對報導的公正性產生影響。他還舉例指出,六都首長的新聞報導常常是「購買」來的,這樣的做法讓媒體的自主性受到了威脅。

▲電視新聞頻道監理政策建議整理表格

四位回應人回應過後,林麗雲總整,除了結構面的市場最適規模難以定義外,大部分政策建議獲得回應人支持,但是知易行難。公民社會應集結起來爭取自己的傳播權。